Wider Wahn Geschichte

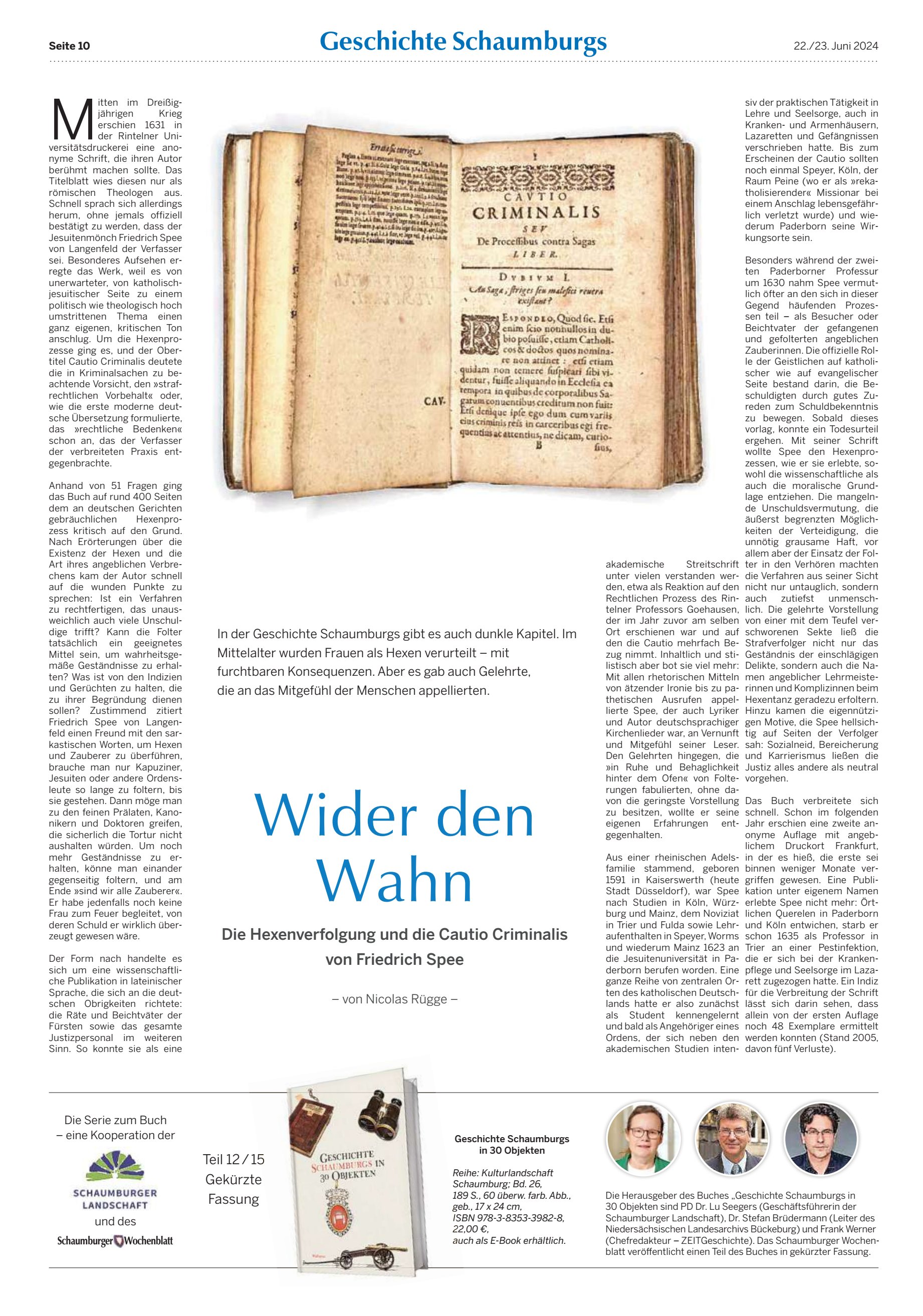

....................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................... Seite 10 Geschichte Schaumburgs 22./23. Juni 2024 M itten im Dreißig- jährigen Krieg erschien 1631 in der Rintelner Uni- versitätsdruckerei eine ano- nyme Schrift, die ihren Autor berühmt machen sollte. Das Titelblatt wies diesen nur als römischen Theologen aus. Schnell sprach sich allerdings herum, ohne jemals offiziell bestätigt zu werden, dass der Jesuitenmönch Friedrich Spee von Langenfeld der Verfasser sei. Besonderes Aufsehen er- regte das Werk, weil es von unerwarteter, von katholisch- jesuitischer Seite zu einem politisch wie theologisch hoch umstrittenen Thema einen ganz eigenen, kritischen T on anschlug. Um die Hexenpro- zesse ging es, und der Ober- titel Cautio Criminalis deutete die in Kriminalsachen zu be- achtende Vorsicht, den straf- rechtlichen Vorbehalt oder, wie die erste moderne deut- sche Übersetzung formulierte, das rechtliche Bedenken schon an, das der Verfasser der verbreiteten Praxis ent- gegenbrachte. Anhand von 51 Fragen ging das Buch auf rund 400 Seiten dem an deutschen Gerichten gebräuchlichen Hexenpro- zess kritisch auf den Grund. Nach Erörterungen über die Existenz der Hexen und die Art ihres angeblichen Verbre- chens kam der Autor schnell auf die wunden Punkte zu sprechen: Ist ein Verfahren zu rechtfertigen, das unaus- weichlich auch viele Unschul- dige trifft? Kann die Folter tatsächlich ein geeignetes Mittel sein, um wahrheitsge- mäße Geständnisse zu erhal- ten? Was ist von den Indizien und Gerüchten zu halten, die zu ihrer Begründung dienen sollen? Zustimmend zitiert Friedrich Spee von Langen- feld einen Freund mit den sar- kastischen Worten, um Hexen und Zauberer zu überführen, brauche man nur Kapuziner, Jesuiten oder andere Ordens- leute so lange zu foltern, bis sie gestehen. Dann möge man zu den feinen Prälaten, Kano- nikern und Doktoren greifen, die sicherlich die T ortur nicht aushalten würden. Um noch mehr Geständnisse zu er- halten, könne man einander gegenseitig foltern, und am Ende sind wir alle Zauberer. Er habe jedenfalls noch keine Frau zum Feuer begleitet, von deren Schuld er wirklich über- zeugt gewesen wäre. Der Form nach handelte es sich um eine wissenschaftli- che Publikation in lateinischer Sprache, die sich an die deut- schen Obrigkeiten richtete: die Räte und Beichtväter der Fürsten sowie das gesamte Justizpersonal im weiteren Sinn. So konnte sie als eine akademische Streitschrift unter vielen verstanden wer- den, etwa als Reaktion auf den Rechtlichen Prozess des Rin- telner Professors Goehausen, der im Jahr zuvor am selben Ort erschienen war und auf den die Cautio mehrfach Be- zug nimmt. Inhaltlich und sti- listisch aber bot sie viel mehr: Mit allen rhetorischen Mitteln von ätzender Ironie bis zu pa- thetischen Ausrufen appel- lierte Spee, der auch Lyriker und Autor deutschsprachiger Kirchenlieder war, an Vernunft und Mitgefühl seiner Leser. Den Gelehrten hingegen, die in Ruhe und Behaglichkeit hinter dem Ofen von Folte- rungen fabulierten, ohne da- von die geringste Vorstellung zu besitzen, wollte er seine eigenen Erfahrungen ent- gegenhalten. Aus einer rheinischen Adels- familie stammend, geboren 1591 in Kaiserswerth (heute Stadt Düsseldorf), war Spee nach Studien in Köln, Würz- burg und Mainz, dem Noviziat in T rier und Fulda sowie Lehr- aufenthalten in Speyer, Worms und wiederum Mainz 1623 an die Jesuitenuniversität in Pa- derborn berufen worden. Eine ganze Reihe von zentralen Or- ten des katholischen Deutsch- lands hatte er also zunächst als Student kennengelernt und bald als Angehöriger eines Ordens, der sich neben den akademischen Studien inten- siv der praktischen Tätigkeit in Lehre und Seelsorge, auch in Kranken- und Armenhäusern, Lazaretten und Gefängnissen verschrieben hatte. Bis zum Erscheinen der Cautio sollten noch einmal Speyer, Köln, der Raum Peine (wo er als reka- tholisierender Missionar bei einem Anschlag lebensgefähr- lich verletzt wurde) und wie- derum Paderborn seine Wir- kungsorte sein. Besonders während der zwei- ten Paderborner Professur um 1630 nahm Spee vermut- lich öfter an den sich in dieser Gegend häufenden Prozes- sen teil als Besucher oder Beichtvater der gefangenen und gefolterten angeblichen Zauberinnen. Die offizielle Rol- le der Geistlichen auf katholi- scher wie auf evangelischer Seite bestand darin, die Be- schuldigten durch gutes Zu- reden zum Schuldbekenntnis zu bewegen. Sobald dieses vorlag, konnte ein T odesurteil ergehen. Mit seiner Schrift wollte Spee den Hexenpro- zessen, wie er sie erlebte, so- wohl die wissenschaftliche als auch die moralische Grund- lage entziehen. Die mangeln- de Unschuldsvermutung, die äußerst begrenzten Möglich- keiten der Verteidigung, die unnötig grausame Haft, vor allem aber der Einsatz der Fol- ter in den Verhören machten die Verfahren aus seiner Sicht nicht nur untauglich, sondern auch zutiefst unmensch- lich. Die gelehrte Vorstellung von einer mit dem T eufel ver- schworenen Sekte ließ die Strafverfolger nicht nur das Geständnis der einschlägigen Delikte, sondern auch die Na- men angeblicher Lehrmeiste- rinnen und Komplizinnen beim Hexentanz geradezu erfoltern. Hinzu kamen die eigennützi- gen Motive, die Spee hellsich- tig auf Seiten der Verfolger sah: Sozialneid, Bereicherung und Karrierismus ließen die Justiz alles andere als neutral vorgehen. Das Buch verbreitete sich schnell. Schon im folgenden Jahr erschien eine zweite an- onyme Auflage mit angeb- lichem Druckort Frankfurt, in der es hieß, die erste sei binnen weniger Monate ver- griffen gewesen. Eine Publi- kation unter eigenem Namen erlebte Spee nicht mehr: Ört- lichen Querelen in Paderborn und Köln entwichen, starb er schon 1635 als Professor in T rier an einer Pestinfektion, die er sich bei der Kranken- pflege und Seelsorge im Laza- rett zugezogen hatte. Ein Indiz für die Verbreitung der Schrift lässt sich darin sehen, dass allein von der ersten Auflage noch 48 Exemplare ermittelt werden konnten (Stand 2005, davon fünf Verluste). Wider den Wahn Die Hexenverfolgung und die Cautio Criminalis von Friedrich Spee von Nicolas Rügge In der Geschichte Schaumburgs gibt es auch dunkle Kapitel. Im Mittelalter wurden Frauen als Hexen verurteilt mit furchtbaren Konsequenzen. Aber es gab auch Gelehrte, die an das Mitgefühl der Menschen appellierten. T eil 12 / 15 Gekürzte Fassung Geschichte Schaumburgs in 30 Objekten Reihe: Kulturlandschaft Schaumburg; Bd. 26, 189 S., 60 überw. farb. Abb., geb., 17 x 24 cm, ISBN 978-3-8353-3982-8, 22,00 , auch als E-Book erhältlich. Schaumburger Wochenblatt Die Serie zum Buch eine Kooperation der und des Die Herausgeber des Buches Geschichte Schaumburgs in 30 Objekten sind PD Dr. Lu Seegers (Geschäftsführerin der Schaumburger Landschaft), Dr. Stefan Brüdermann (Leiter des Niedersächsischen Landesarchivs Bückeburg) und Frank Werner (Chefredakteur ZEITGeschichte). Das Schaumburger Wochen- blatt veröff entlicht einen T eil des Buches in gekürzter Fassung.